コレステロールって、そんなに体に悪いの?

コレステロールというと、体にとって何か悪さをするものというイメージがあるかもしれませんが、これはとんでもない誤解です。コレステロールというのは体内で合成される脂質のことで、私たちの体内にある約60兆個の細胞の細胞膜をつくるうえで欠かせない材料であり、脂肪の消化に必要な胆汁酸や性ホルモンの材料にもなっています。

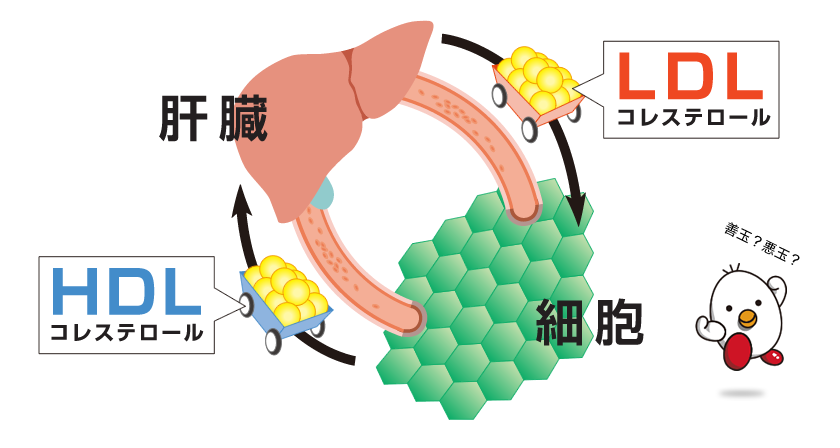

血中のコレステロールは、LDLコレステロールとHDLコレステロールとに分類されますが、前者は組織にコレステロールを運び、後者は組織からコレステロールを回収する働きをしています。世間ではLDLを悪玉コレステロール、HDLを善玉コレステロールと呼んだりしているようです。しかし、どちらも体になくてはならないもので、異常に多かったり、異常に少なかったりしなければ、危険な物質ではありません。

それが、悪者扱いされるようになったきっかけは1913年にさかのぼります。ロシアの病理学者による実験で、ウサギに大量のコレステロールを投与したところ動脈硬化が起こったことから、コレステロールが動脈硬化の原因だと発表したからです。

ところが、ウサギは草食動物で肉や魚などは食べません。そんなウサギに動物性コレステロールを投与して実験を行ったこと自体問題ありなのですが、この実験結果を踏まえて、コレステロールは動脈硬化を起こす⇒コレステロールを豊富に含むたまごはひかえなくてはいけない、という図式ができあがり、たまごまでもが悪者扱いされるようになってしまったというわけです。